COLUMNA-El dogma de la verdad

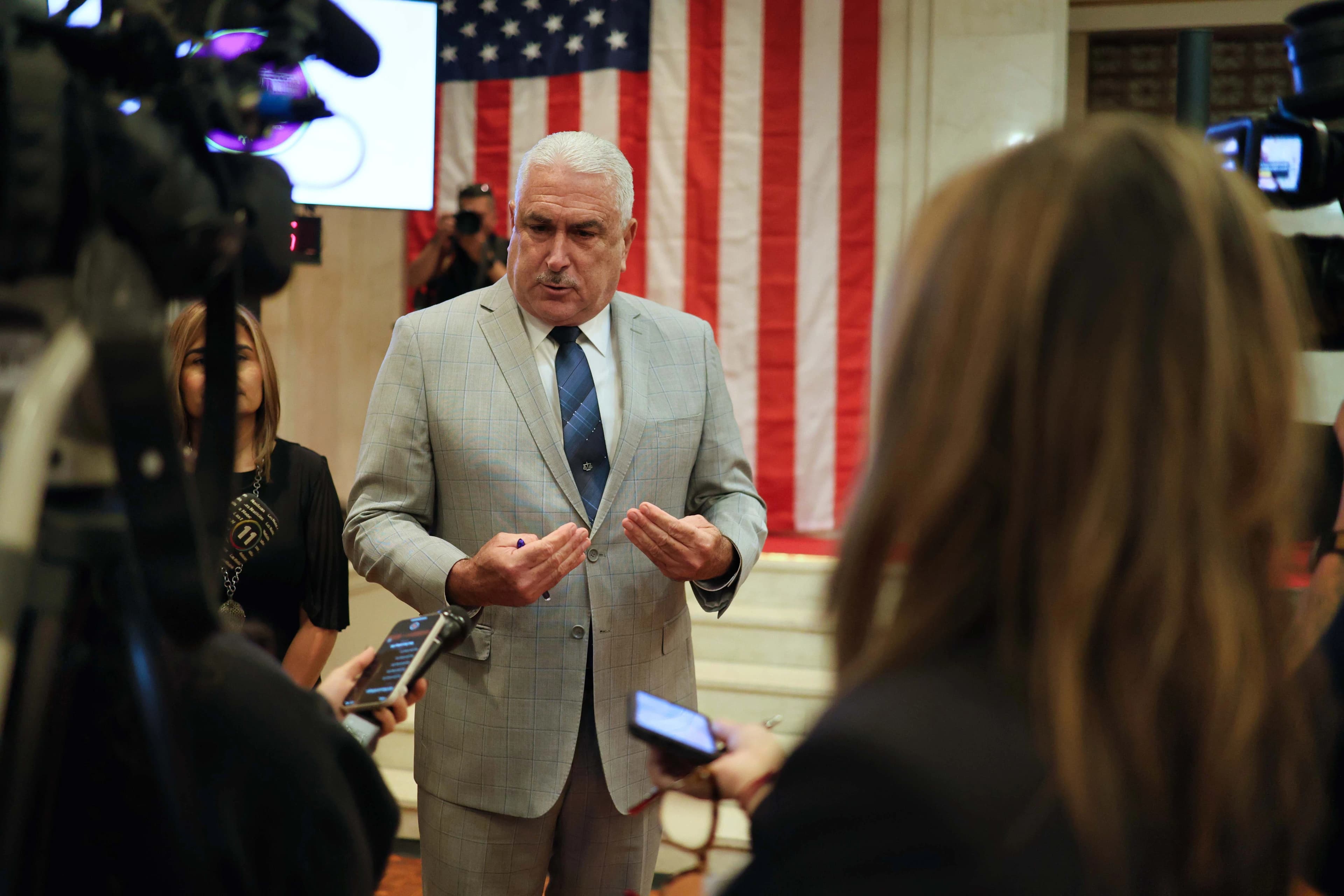

"[C]omo todo derecho, el derecho a la información no es absoluto. Ni puede serlo." afirma el Lcdo. Henry Rodríguez Gracia.

En Puerto Rico, el dogma del acceso a la información pública tardó décadas en consolidarse. Su desarrollo ha sido fragmentado, sinuoso y, hasta hace pocos años, huérfano de un cauce procesal que lo hiciera tangible para el pueblo.

Durante mucho tiempo, el derecho a la información fue una verdad reconocida pero no ejecutable, una promesa constitucional sin herramientas prácticas. Solo a través de la jurisprudencia, Puerto Rico comenzó a delinear los contornos de lo que hoy entendemos como el derecho de acceso a la información.

La génesis de este derecho se remonta a 1982, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Soto v. Secretario de Justicia, reconoció por vez primera que el pueblo posee un derecho constitucional a conocer los asuntos públicos. El Tribunal sostuvo que ese derecho emana implícitamente de la libertad de expresión: un pueblo que ignora lo que hace su gobierno, deja de ser soberano.

Soto v. Secretario de Justicia fue un parteaguas. A partir de entonces, el acceso a la información dejó de ser una prerrogativa discrecional de las agencias de Gobierno y pasó a considerarse un derecho de rango constitucional. Sin embargo, el Tribunal no delineó un procedimiento uniforme ni una estructura administrativa que hiciera viable su ejercicio. En teoría, el derecho existía, pero en la práctica, dependía de la voluntad de cada funcionario o del criterio de un juez. Por eso, durante casi cuatro décadas, el acceso a la información en Puerto Rico se sostuvo sobre un andamiaje jurisprudencial, pero careció de una infraestructura procesal. El ciudadano que solicitaba documentos públicos se enfrentaba a un laberinto de reglamentos, interpretaciones y silencios administrativos. No existía un mecanismo claro, un término definido ni una obligación expresa de divulgación.

Antes del 2019, el escenario normativo era un mosaico disperso. Algunas leyes, como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico de 1955 o ciertos reglamentos de agencias, contenían disposiciones parciales sobre inspección de expedientes. Ese vacío tuvo consecuencias concretas: la prensa debía recurrir a los tribunales cada vez que una agencia negaba información, los ciudadanos carecían de vías expeditas y la discreción dada a las agencias y tribunales se convirtió en un obstáculo estructural. Ese mosaico fue hilado más tarde.

Pero como todo derecho, el derecho a la información no es absoluto. Ni puede serlo. La propia doctrina legal reconoce que hay esferas legítimas de confidencialidad: investigaciones criminales en curso, secretos de Estado, seguridad pública, privacidad personal o datos comerciales protegidos. La transparencia no puede operar como licencia para el caos ni como excusa para vulnerar otros derechos.

El Estado tiene la obligación de rendir cuentas, pero también la responsabilidad de proteger ciertos intereses esenciales. Por eso, el acceso a la información se concibe como un derecho de naturaleza balanceada, sujeto a límites razonables y justificaciones estrictas. No toda información pública puede ser inmediata, pues algunas requieren prudencia y ponderación. Sin embargo, esa prudencia no puede usarse como coartada para el silencio administrativo o la opacidad institucional.

Durante casi cuarenta años, la ausencia de un estatuto integral dejó al ciudadano a merced de un sistema judicial y administrativo sobrecargado. Fue el Partido Nuevo Progresista (PNP) quien finalmente asumió el reto de canalizar de manera certera ese derecho constitucional.

La aprobación de la Ley 141-2019, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, marcó un hito jurídico y político. Por primera vez, Puerto Rico adoptó un marco legal que no solo reconocía el derecho, sino que lo viabilizaba. Esta ley impuso un deber afirmativo a todas las agencias de divulgar información, estableció plazos específicos, creó la figura del Oficial de Información en todas las agencias gubernamentales y, sobre todo, consagró la transparencia como “un derecho humano fundamental”. Además, dispuso sanciones administrativas para los funcionarios que negaran información sin causa legítima. Esta legislación no surgió en el vacío. Fue producto de una visión institucional que entendió que la transparencia debía dejar de depender de la benevolencia judicial o del discurso moral, para convertirse en una norma exigible.

Antes de 2019, el ciudadano debía demandar al Estado para ejercer su derecho. Ahora, el Estado tiene la obligación de responderle. Esa inversión en los roles es un verdadero avance democrático.

El mérito histórico de institucionalizar este derecho corresponde al PNP, que logró convertir un principio constitucional difuso en un mecanismo tangible, del que se beneficia diariamente toda la prensa de Puerto Rico.

El dogma de la verdad consiste, precisamente, en eso: en entender la historia, en respetar los hechos, en visibilizar el desarrollo del derecho. Pero, desafortunadamente, tanto ese dogma de la verdad como el ministerio de la prensa han caído en desdicha.